Von der Neuen Schlesischen Baude oder vom Elbefall kommend gewahrt man knapp an der Landesgrenze eine gewaltige vielfach geschichtete Felsmasse aus dem Kamme aufsteigen, die Teufels-oder Rübezahlskanzel. Neben ihr steht die Schneegrubenbaude (1499 m), welche in dem Felsgebilde nicht nur eine treffliche Schutzwehr gegen die ungestümen Nordweststürme welche sie in den nahen Abgrund fegen würden, besitzt.

Von der Neuen Schlesischen Baude oder vom Elbefall kommend gewahrt man knapp an der Landesgrenze eine gewaltige vielfach geschichtete Felsmasse aus dem Kamme aufsteigen, die Teufels-oder Rübezahlskanzel. Neben ihr steht die Schneegrubenbaude (1499 m), welche in dem Felsgebilde nicht nur eine treffliche Schutzwehr gegen die ungestümen Nordweststürme welche sie in den nahen Abgrund fegen würden, besitzt.  Die Baude

1837 vom Grafen Schaffgotsch aus Holz, 1861 massiv aus Stein erbaut, diente als Restauration; sie bot auch Unterkommen und war viel besucht.

Die Baude

1837 vom Grafen Schaffgotsch aus Holz, 1861 massiv aus Stein erbaut, diente als Restauration; sie bot auch Unterkommen und war viel besucht. Der schlesische R.-G.-V. hatte hier ein Fernrohr und für eventuelle Unglücksfälle eine Auswahl von Verbandsartikeln deponiert

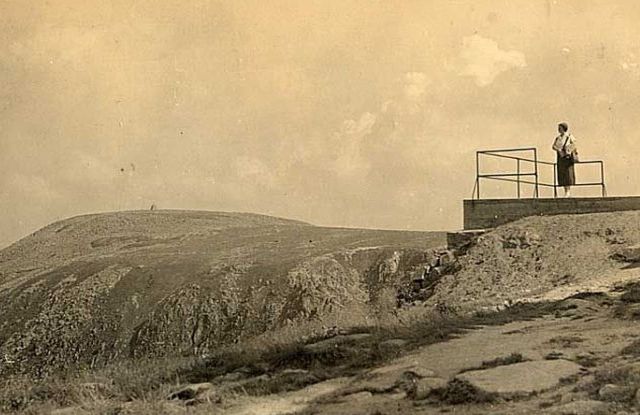

Unterhalb der erhöht stehenden Baude breitet sich ein grüner Rasenfleck aus; diesen überschreitend, sieht man sich plötzlich am Rande der bisher verborgen gebliebenen, nach Norden sich öffnenden Schneegruben (1491 m).

Die Aussicht von den Schneegrubenrändern ist eine der auserlesensten und brillantesten unseres Gebirges. Der für sie günstigste Punkt ist die Gräte.

Festgebannt bleibt man stehen sobald das Auge der unermesslich tief scheinenden Abgründe gewahr wird

die zu uns emporgähnen und mit allen Schrecknissen erfüllt sind, die solche Schlünde für den Menschen haben.

Die Aussicht von den Schneegrubenrändern ist eine der auserlesensten und brillantesten unseres Gebirges. Der für sie günstigste Punkt ist die Gräte.

Festgebannt bleibt man stehen sobald das Auge der unermesslich tief scheinenden Abgründe gewahr wird

die zu uns emporgähnen und mit allen Schrecknissen erfüllt sind, die solche Schlünde für den Menschen haben. Erst sucht man sich von dem Anblicke loszureissen, denn fast scheint es uns, als umspinne unsere Sinne das Gespenst des Schwindels; das Grossartige des Schauspieles hält uns indes zurück, und nach Einnahme eines sicheren Standpunktes lassen wir alle Einzelheiten des versteinerten Naturdramas auf uns einwirken.

Von Wetter und niederen Pflanzen benagte, vielfach zerrissene, zerklüftete, in Pyramiden und Säulen zerspaltene Granitmauern starren uns an, stumm und doch beredt von den ungezählten Jahrtausenden erzählend, die über sie hinweg gezogen sind. Flechten überziehen die sonst nackten Wände, in deren Ritzen sich einige Grashalme oder Habichtskräuter festgeklammert haben.

In einer Tiefe von fast 400 m erspähen wir den Boden der Gruben. Herabgestürzte Blöcke bedecken ihn, stellenweise überwuchert ihn eine üppige Vegetation. Einige aus dieser Höhe unbedeutend erseheinende Wasserbecken, die Grubenteiche schimmern im Grunde. Die dunklen Knieholzbüsche, die sich dort in ganzen Beständen ausbreiten, scheinen nur niedrige Moospolster zu sein.

In einer Tiefe von fast 400 m erspähen wir den Boden der Gruben. Herabgestürzte Blöcke bedecken ihn, stellenweise überwuchert ihn eine üppige Vegetation. Einige aus dieser Höhe unbedeutend erseheinende Wasserbecken, die Grubenteiche schimmern im Grunde. Die dunklen Knieholzbüsche, die sich dort in ganzen Beständen ausbreiten, scheinen nur niedrige Moospolster zu sein. Lassen wir den Blick über die Gruben hinweg schweifen, so trifft er auf ein Meer dicht aneinander schliessender Baumwipfel das wasserreiche Quellgebiet der Dürren Kochel, des Agnetendorfer-. Thurm- Hütten-. Rothen und Mittelwassers, des Seiffenflusses und Brückenwassers u.v.a. da wo mit den Vorbergen der geschlossene Waldbestand endet, umspant das ernste Gemälde eine heitere Landschaft voll blühender Städte und Dörfer, stolzer Schlösser und Burgen, stiller Haine, fruchtbarer Äcker und grüner Wiesen zwischen denen zahllose Teichspiegel blinken und glitzern: das Hirschberger Tal

Im N.-W. erblickt man den aussichtreichen Hochstein, l. von ihm den dicht bewaldeten Kegel der Tafelfichte. Gegen N.-N.-O. gewahrt man den vielbesungenen Kynast und dabei das freundliche, stadtähnliche Hermsdorf - während sich weiterhin Warmbrunn, Herischdorf, Cunnersdorf und Hirschberg hinziehen.

Das weite Hirschberger Tal ist mit einer bunten Menge von Ortschaften und Häusergruppen besäet, von denen zwischen Hirschberg und dem Gebirge besonders das traditionsreiche Bergbaustädtchen Schmiedeberg

mit dem Kapellenberg (Kapelle der Heiligen Anna)

und besonders das bierbrauende Stonsdorf mit dem malerischen Prudelberge erwähnenswert sind.

Das weite Hirschberger Tal ist mit einer bunten Menge von Ortschaften und Häusergruppen besäet, von denen zwischen Hirschberg und dem Gebirge besonders das traditionsreiche Bergbaustädtchen Schmiedeberg

mit dem Kapellenberg (Kapelle der Heiligen Anna)

und besonders das bierbrauende Stonsdorf mit dem malerischen Prudelberge erwähnenswert sind.

Was da weiterhin noch auftaucht, ist das reizende Buchwald und das idylische Fischbach mit den weithin erkennbaren Falkenbergen. Der Landeshuter Kamm mit den Friesensteinen und dem Ochsenkopf begrenzt den Horizont nach dieser Richtung.

Im 0sten sieht man die Schneekoppe mit ihren sich nach allen Richtungen kennzeichnenden Gebäuden und überblickt einen Teil des Riesenkammes. Die entferntesten Aussichtsobjekte sind der Jeschken bei Reichenberg, die Landeskrone bei Görlitz und der Hochwald bei Waldenburg. Bloß nach Süden gewährt unser Standpunkt keine Aussicht

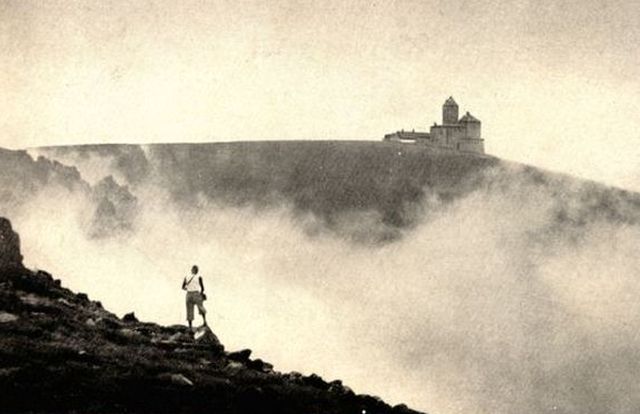

Doch nicht häufig hat das Schneegrubendiorama den hier angedeuteten Umfang Der Nebel, der tückische Geselle, der gleich einem Strauchdiebe stets in den Mooren der Hochwiesen oder im feuchten Waldthal lauert jeden Augenblick hervorzubrechen bereit, deckt oft - ein unermesslicher undurchdringlicher Vorhang - all die Pracht zu. Aber selbst dies Schauspiel ist in seiner Art grossartig! Der Blick ist auf die nächste Umgebung beschränkt.

Die gigantischen Felsgebilde, durch die Verwischung ihrer Umrisse ins Gespensterhafte verzerrt, von den in mannigfaltigen Formen sich heran wälzenden Nebelfetzen umflattert, gewähren einen höchst unheimlichen Anblick.

Staunend vermag man

lange dem Spiele des Nebels zuzusehen. Unbeweglich, dem Spiegel eines Sees

gleichend, füllt er jetzt die beiden Abgründe.

Immer neue Massen drängen aus dem dampfenden Schlunde, werden vom Sturme gefasst und in rasender Hast über den Kamm getrieben. Da hat ein kräftigerer

Windstoss den Nebelschleier aufgerollt - welch ein Anblick!

Staunend vermag man

lange dem Spiele des Nebels zuzusehen. Unbeweglich, dem Spiegel eines Sees

gleichend, füllt er jetzt die beiden Abgründe.

Immer neue Massen drängen aus dem dampfenden Schlunde, werden vom Sturme gefasst und in rasender Hast über den Kamm getrieben. Da hat ein kräftigerer

Windstoss den Nebelschleier aufgerollt - welch ein Anblick!In der Ferne, im warmen Sonnenschein der Ebene zeigt sich ein reizendes Landschaftsbild. Die fernen Bergriesen, sie stehen scharf begrenzt am blauen Himmel, greifbar nahe.Aber noch ehe das trunkene Auge Zeit fand, sich dort zurechtzufinden, versinkt das Ganze gleich einer Luftspiegelung, und der zähe, feuchte Nebel umschleicht uns wieder.

Erhaben und schauerlich ist vom Rande der Gruben der Anblick eines sich unter dem Standpunkte des Beobachters entladenden Gewitters. Den Abgründen während eines Unwetters zu nahen, kann wegen plötzlicher Windstösse gefährlich werden.

Der Besuch der Schneegruben: Zuerst gelangt man

in die westl. liegende Kleine Schneegrube. Ihre von den herabgerollten Steinen

nicht erreichte Mitte nimmt ein frischer Rasenteppich ein. Andere Stellen sind mit

der Blauen Saudistel(Mulgedium), dem Blauen Eisenhut (Aconitum) der eigendlich ursprünglich aus Sibirien stammt, die lockerstrauchig wachsende Wiesenraute (Thalictrum) mit ihrem feingliedrigen Laub und wunderhübschen fragilen Blüten u. s. w. von erstaunlicher Höhe

bedeckt.

Der Besuch der Schneegruben: Zuerst gelangt man

in die westl. liegende Kleine Schneegrube. Ihre von den herabgerollten Steinen

nicht erreichte Mitte nimmt ein frischer Rasenteppich ein. Andere Stellen sind mit

der Blauen Saudistel(Mulgedium), dem Blauen Eisenhut (Aconitum) der eigendlich ursprünglich aus Sibirien stammt, die lockerstrauchig wachsende Wiesenraute (Thalictrum) mit ihrem feingliedrigen Laub und wunderhübschen fragilen Blüten u. s. w. von erstaunlicher Höhe

bedeckt.In der nordwestl. Wand findet sich als geologische Merkwürdigkeit ein Basaltgang, welcher am Grubenrande eine Mächtigkeit von circa 3 m, an der- Sohle von fast 18 m besitzt und durch Klüfte nach verschiedenen Richtungen durch schnitten ist.

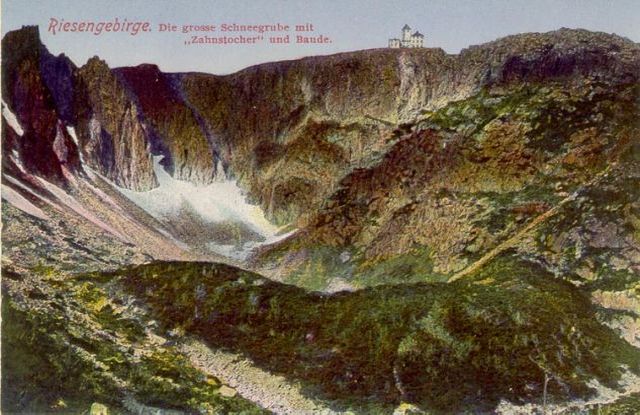

Aus der kleineren Grube führt ein Pfad über einen Felsvorsprung, durch

Knieholz sich schlangelnd, in die Grosse Sehneegrube hinein, die, auch wenn man

sie vom Grunde aus sieht, einen noch mächtigeren Eindruck als jene hervorbringt.

Aus der kleineren Grube führt ein Pfad über einen Felsvorsprung, durch

Knieholz sich schlangelnd, in die Grosse Sehneegrube hinein, die, auch wenn man

sie vom Grunde aus sieht, einen noch mächtigeren Eindruck als jene hervorbringt.

Aus der Grossen Schneegrube führt östl. ein Steig um die Grosse Sturmhaube herum zum Rande der Schwarzen oder Agnetendorfer Schneegrube und zu dem nach Agnetendorf führenden Touristenweg; ein anderer in nordöstl. Richtung über den Quellbach der Dürren Kachel in denselben Weg.

Der Name der Schneegruben erklärt sich von selbst. In ihren Klüften häuft der Winter solche Schneemassen an, dass nur ausserordentlich warme Sommer sie zuweilen hinweg schmelzen. Im September, in der Regel aber im Oktober schlägt sie der Winter aufs neue in sein faltenreiches Kleid, um 7 bis 8 Monate hindurch seine tyrannische Herrschaft über sie auszuüben.

In der Vorzeit erstreckte sich aus den Schneegruben - wie Professor Partsch entdeckt und nachgewiesen hat - ein 2 km langer Gletscher nach Norden, dessen Moräne sich beiden Bärlöchern an der Dürren Kochel findet; derselbe wurde von seinem Entdecker Kochelgletscher genannt.

Auch unmittelbar vor den Schneegruben,

etwa 300 m von ihrer Rückwand entfernt, zieht halbkreisförmig ein Trümmerwall,

eine Kette niedriger Hügel bildend und dem Abflusse der Grubenteiche wehrend.

Auch unmittelbar vor den Schneegruben,

etwa 300 m von ihrer Rückwand entfernt, zieht halbkreisförmig ein Trümmerwall,

eine Kette niedriger Hügel bildend und dem Abflusse der Grubenteiche wehrend.Er besteht aus Anhäufungen von Schutt, groben Gerölles und grösserer Blöcke und stammt, wie Partsch erklärt, aus einer späteren Periode, als der eigentliche Gletscher abgeschmolzen war und die Schneegruben nur ein grosses Fimbecken bildeten, so dass das durch Verwitterung freigemachte Gestein über das steile Fimlager herab glitt.

Wer einmal hinab in die Schlünde der Schneegruben blickte und darüber hinweg sah auf die dunklen Waldeswogen, über denen ein heiser schreiender Raubvogel seine Kreise zieht; wer Schlesiens gesegnete Fluren, blühende Städte und Dörfer und die fernen Bergketten schaute, die am Horizont in bläulichem Dufte dem Auge entschwinden; wem es gar vergönnt gewesen, über dieser grossen Natur das Gluthen sprühende Tagesgestirn den Nebelschleiern des Morgens entsteigen zu sehen, der wird dieses Stückchen Heimat immer im Herzen tragen.